Фундамент для двухэтажного дома часто выбирают ленточный, так как возвести его можно в достаточно короткие сроки, а расходы при этом на материалы и работы минимальные. К тому же, такое основание рассчитано на большие нагрузки, глубина залегания подошвы часто незначительная и можно обустроить подвал или технический этаж для размещения инженерного оборудования и коммуникаций.

Тип грунта и его влияние на закладку

Основные виды грунта, на которых ведется строительство:

- Скальный – самый надежный и прочный. Ему не грозит размывание и проседание. Промерзание не увеличивает его объем. Основание сооружений на скальном грунте проводится на его поверхности.

- Крупнообломочный – несцементированная порода с содержанием песка. Подразделяется на щебенистый и гравийный с содержанием частиц с фракцией более 10 и 2 мм соответственно. Устойчивость грунта к сжиманию позволяет проводить заглубление основания до 0,5 м.

- Песчаный – подразделяется на пылеватый, мелкий, средний и крупный, а также гравелистый. Пылеватый и мелкий проблематичные для строительства виды грунта, подвергающиеся морозному пучению. Средний, крупный и гравелистый – неплохая фундаментная основа. Заглубление основания рекомендовано до 1 м.

- Супесь и суглинок – имеют свойства песка и глины соответственно, но в значительно меньшей степени. Содержание глины в грунте от 10 до 30% относит его к суглинку, более низкое содержание глины в грунте относит его к супеси. Все грунты, содержащие глину, подвержены осадке под нагрузкой от фундамента в течение нескольких сезонов, а также пучению. Поэтому заглубление должно быть ниже уровня промерзания, ориентировочно от 1,5 до 2 м.

- Глинистый – связанный, во влажном состоянии пластичный. Закладка фундамента в него должна производиться с особой тщательностью, так как он сильно подвержен пучению, размывается и значительно оседает. Заглубление проводится на всю глубину промерзания грунта.

- Лессовидный – пористый, с высокой степенью поглощения влаги, значительно проседает. Основание на сваях будет оптимальным вариантом для лессовидного грунта. В противном случае необходимо утрамбовывать почву на глубину до 2 м.

- Торфяной – имеет волокнисто-пористую структуру, несущая способность очень слабая. Усадка длится продолжительное время. При строительстве грунт либо заменяют, либо используют свайный фундамент.

Разновидности фундамента

По способу исполнения он подразделяется на несколько видов. Наиболее распространенные из них:

- столбчатый;

- свайный;

- ленточный;

- монолитная плита.

Столбчатый

Применение представленного типа в большей степени оправдывает себя при строительстве щитовых таунхаусов, а, например, дома из газобетона или же финский особняк из брусовой доски, покоящийся на столбах, снискали популярность не только в нашей стране, но и за рубежом.

Технология возведения такого основания сводится к тому, что по намеченному периметру будущей постройки устанавливаются опоры. Они монтируются с определенным интервалом в заранее пробуренные лунки. Диаметр последних носит вариативный характер.

Эти показатели определяются при расчете степени нагрузки на единицу площади.

С учетом того, какая глубина является наиболее приемлемой в конкретном случае, строители отдают предпочтение различным видам столбов. В роли опор могут выступать трубы, железобетонные пасынки, бревна, природный камень.

Столбы

Свайный

Еще один вид опорного элемента, получивший широкое распространение в различных сферах строительства, – свая. Современная технология использования свай в качестве ключевой составляющей опорной поверхности представляет собой единый комплекс взаимодополняющих конструктивных элементов.

Такое инженерное решение позволяет исключить деформацию отдельных периферийных частей и обеспечивает равномерное распределение усилия на грунт.

По принципу монтажа сваи свайный фундамент делится на висячий и подпорный.

Схема свайно-ленточного варианта конструкции

Первая категория несущих опор устанавливается в плотные почвенные слои, высота которых достигает нескольких метров. Сваи вбиваются в грунт с расчетным интервалом. Значительная часть нагрузки такой опоры приходится на ее боковую поверхность, в то время как основание выполняет второстепенную роль.

В таком положении грунт под давлением стенок опоры может, что называется, «поползти». Этот недостаток компенсируется следующими способами:

- увеличение сечения заготовок;

- увеличение длины сваи;

- придание форме сваи выпуклостей у основания и в местах бокового контакта с грунтом;

- увеличение плотности установки свай.

Схема установки винтовых свай

Подпорные сваи по своим функциональным возможностям разительно отличаются от предыдущих образцов. В отличие от свайных и висячих опор этот тип базисной конструкции погружается на незначительную глубину с маленьким интервалом между двумя соседними элементами. Средняя высота таких опор составляет 40–70 см. Такая технология свойственна для 1-этажных зданий каркасного типа.

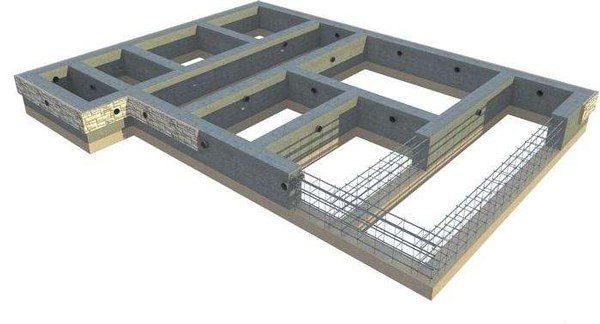

Ленточный

Отдельного внимания заслуживает так называемый ленточный вид закладки основания здания. Его принципиальное отличие заключается в том, что в представленном случае используют блочный тип закладки или же сплошную бетонную ленту.

В соответствии с предъявляемыми требованиями по прочности и степени нагрузки блоки могут иметь полнотелую или пустотелую структуру. Дома из газобетона на основе этой технологии отличаются высокой сейсмостойкостью и долговечностью.

Чертеж с глубиной заложения

Монолитная плита

Плитный фундамент – для него характерны большая несущая площадь и исключительно высокий уровень стойкости к сейсмическим колебаниям грунта.

Влияние глубины промерзания грунта

Глубина промерзания грунта в значительной степени зависит от его вида. Чем сильнее почва насыщена водой, тем большему промерзанию и морозному пучению она подвержена. Свойство воды расширяться после замерзания губительно воздействует на основание сооружения, контактирующее с почвой, которая перенасыщена водой. Для предотвращения разрывов и трещин в основании сооружения фундамент необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы.

Расчет глубины промерзания почвы:

h=√М*k, где М – среднемесячная температура зимних месяцев (учитываются месяца, в которые температура отрицательна), k – коэффициент для определенного типа почвы.

Коэффициент, используемый для расчета в зависимости от типа грунта:

- Крупнообломочный – 0,34;

- Песчаный (крупный и средний) – 0,3;

- Песчаный (мелкий и пылеватый), супесь – 0,28;

- Глинистый и суглинки – 0,23.

Расчет ширины

Чтобы понять, какой будет дом в будущем, можно воспользоваться 3D-проектированием. Сейчас существуют множество фирм, занимающихся проектированием для строительства. Что касается деревянного жилища, то в этом случае фундамент помещается ниже 0,4 метра линии промерзания. Если дом будет стоять на благоприятной почве, а в ландшафте нет особенностей, то ширина основания составляет 400 мм.

Пример расчета

Допустим, у нас на руках есть нужные цифры (нагрузки, особенности грунта). Минимальная площадь основания получилась 5 м2, при этом дом будет 6×9. Ширину ленты основания берем за «X». Расчет суммарной площади проводится следующим образом:

Влияние грунтовых вод на глубину закладки

Грунтовые воды залегают в пористых и рыхлых почвах. Их уровень изменяется в зависимости от осадков и климата, связан с местным рельефом. Повышение уровня грунтовых может размыть основание строения, а понижение привести к оседанию.

- Глубина залегания грунтовых вод не имеет значения при закладке фундамента на крупнообломочных и скальных породах, а также песчаных (с крупными частицами более 2мм);

- Уровень подземных вод, находящихся глубже двух метров уровня промерзания почвы в пылеватых или мелких песках, не учитывается при закладывании фундамента. Если же грунтовые воды выше уровня промерзания почвы – глубже уровня промерзания.

- При расчете уровня заглубления основания строения для глины и суглинка уровень подземных вод значения не имеет. Его в любом случае проводят ниже уровня промерзания.

Армирование

Укрепление опоры необходимо для придания конструкции дополнительной жесткости, Вам нужно установить арматурные узлы на местах пересечения стен, а также под несущими стенами. Соединяются арматурные проволоки при помощи связок или сварного соединения.

Фото — арматура для ленточного фундамента

Фото — варианты ленточного фундамента

Расчет глубины фундамента для двухэтажного дома

Чтобы произвести расчет глубины закладки основания жилища, кроме учета вышеперечисленных факторов, необходимо учитывать сведения о материале, из которого будет выполняться строительство. Двухэтажный дом относится к малоэтажным строениям, поэтому, если позволяют климатические условия и тип почвы, основанием для него может быть мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Наиболее простой способ расчета: 0,8 * X, где X – количество этажей. Следовательно, глубина фундамента для двухэтажного дома – 1,6 м.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

- стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);

- простота монтажа и простота обслуживания;

- высокие показатели несущей способности и эксплуатации;

- разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Виды фундамента и глубина заложения

В зависимости от рельефа участка, на котором ведется строительство, и типа грунта подбирается фундамент:

- Ленточный – на пучинистых почвах рекомендовано укладывать на глубину 80 см в расчете на каждый этаж. Такой тип рекомендован для строительных участков с относительно ровным рельефом, где перепады грунта не превышают 0,5 м. Ширина фундамента рассчитывается исходя из толщины будущих стен, добавив к этой величине 15 см. Более точные расчеты проводятся с учетом данных об участке, где ведется строительство.

- Плитный – сооружается на пучинистых и слабых почвах. Для двухэтажного дома достаточно высоты плиты 30-35 см.

- Столбчатый – подобен ленточному, но опорой в нем служит не лента, а столбы. Его толщину можно рассчитать зная толщину будущих стен.

- Свайный – используется на сложных, неустойчивых почвах. Минимальная глубина свайного фундамента 1,3 м.

Если предполагается возведение фундамента в местности со слабым грунтом, работы по его проектированию желательно поручить опытным специалистам. Они учтут все особенности участка и рассчитают параметры фундамента, который послужит надежной опорой для будущего дома.

Тонкости монтажного процесса

Монтаж фундамента для двухэтажного дома

Глубина фундамента для дома среди всех перечисленных вариаций наиболее широкое распространение получила первая, поэтому рассмотрим подробнее особенности строительных работ. Прежде всего отметим параметры: габариты, глубину ленточного фундамента для двухэтажного дома:

- ширина – на 10 см больше толщины несущих стен. Этого достаточно для последующего выполнения наружной отделки;

- высота – 30 см – оптимально;

- глубина – от 50 см и более, если в этом есть необходимость ввиду особенностей почвы.

После завершения рытья котлована его дно тщательно утрамбовывается, заполняется яма на 1/3 перемешанным щебнем и песком мелкой фракции. Сыпучий материал нужно периодически увлажнять, так подушка результативнее уплотняется. Примерная высота 15-20 см. Далее настилается гидроизоляционный материал с нахлестом на стенки ямы, можно использовать обычный полиэтилен. Поверх можно налить небольшой шар цементного раствора, чтобы обеспечить фундаменту максимальную защиту от влаги.

Следующий этап – опалубка

Она собирается из досок шириной 4-5 см, должна возвышаться над уровнем земли на 30 см. Это пространство впоследствии станет цоколем.

Теперь можно приступать к установке арматуры. Лучше использовать ребристые прутья, потому как они прочнее удерживают бетонный раствор, которым впоследствии будут заливаться. Длинные пруты располагаются вдоль котлована на расстоянии 30 см (по 5 см отступа от каждого края), а короткие – перпендикулярно в верхней и нижней части с шагом в 25-30 см.

Соединять элементы каркаса можно сваркой и вязкой, используя специальную проволоку и крючки. Последний метод считается более предпочтительным. Специалисты говорят о том, что соединения сваркой имеют меньшую прочность, по причине нарушения целостности металла.

Для приготовления бетонного раствора, которым впоследствии осуществляется заливка арматурного каркаса, используется цемент высокой марки. Это обеспечивает должную прочность застывшего фундамента, соответственно – устойчивость жилища. Заливка выполняется слоями по 15 см толщиной. Каждый из них нужно хорошо разровнять и дать ему время для полного застывания, накрыв пленкой.

Опалубка снимается через 7-10 дней после завершения заливочных работ, полного обустройства фундамента. Через этот же промежуток времени можно продолжать строительство, будучи полностью уверенными в должной прочности основания.

Завершающий этап – гидроизоляция фундамента

На застывший бетон наносится жидкое стекло или битумная мастика, после чего поверх наклеивается рубероид или используя современные материалы Гидроизол или Техноэласт. Важно обеспечить плотное прилегание гидроизоляции по всей поверхности, поддерживая ее максимальную эффективность. Оставшиеся свободные пространства (пазухи) заполняются мелким песком. Он периодически смачивается и тщательно утрамбовывается.

Разобравшись, какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома считается оптимальной, изучив последовательность и тонкости выполнения монтажных работ, остается рассчитать объем необходимого материала. Здесь поможет проект здания с указанием количества и типов стен, их длины и ширины.

Схема составляется в обязательном порядке с отметкой всех значимых параметров и размеров. Закупать материалы необходимо с небольшим запасом, чтобы не останавливать монтажный процесс по причине их нехватки. Обратите внимание на диаметр арматуры – он определяется величиной нагрузки, приходящейся на фундамент, может колебаться в пределах 0,8-15 мм.

ленточный фундамент для двухэтажного дома

Влияние высоты

Глубина посадки основания играет многозначительную роль. Она защищает косметическую отделку комнат от механических повреждений при снегоуборке и других работах, проводимых для зачистки территории.

Служит важным показателем, оказывающим влияние на механизм работы дренажной системы, в обязательном порядке реализованной в случаях, когда стройка протекает вблизи водоемов или местностях, расположенных в низинах.

Для жилища, сколоченного из деревянных брусьев, возвышенность основания имеет большую важность. Так как загнивание нижней части венца, является основной проблемой. Промежуток между полом и грунтом оказывает влияние на характеристики теплоизоляции и срок жизни перекрытия.

Метки: высота, ленточный, фундамент

« Предыдущая запись

Сбор нагрузок на фундамент

Расчет нагрузок на вверх (обрез) фундамента собирается на 1 погонный метр фундамента: ширина ленты на1 метр ленты. Расчет производится в кН/м. 10кН/м = 1 т/м Данный параметр необходим для расчета ширины ленты.

Выбираем данный пункт меню, если у вас посчитаны вертикальные нагрузки на 1пм ленты.

Данный раздел в разработке.

Указываем вертикальную нагрузку на 1пм ленты. Важно! Нагрузки считаем без учета фундамента.

На этом этапе суммируется масса всех строительных материалов, которые используются для строительства:

- стен — внешних и внутренних (берется площадь общая, не учитывая вырезы на двери и окна);

- перекрытий пола и материалов для него;

- потолка и потолочного перекрытия;

- стропильной системы и кровельных материалов;

- лестниц и других внутренних элементов дома;

- наружной тепло- ветро- изоляции и отделки;

- цоколя и фундамента (для начала — ориентировочно);

- крепежа (гвозди, саморезы, шпильки и т.д.)

Таблица усредненных нагрузок от разных типов узлов дома. ее можно использовать на предварительном этапе — когда вы оцениваете примерный уровень затрат

Как уже говорили, к этому моменту уже должен быть готов план здания с более-менее точными размерами. Расчет массы используемых строительных материалов несложен: находите площадь, на которой он будет расположен, умножаете на удельный вес, получаете массу.

Если рассчитываемый элемент прямоугольный, его площадь находите, перемножив длину сторон. Если считаете в метрах, получаете м2. Умножив на толщину материала в тех же единицах (в метрах) получаете объем в кубометрах — м3. Так работать будет удобнее: большая часть удельной массы стройматериалов дается в килограммах на кубометр (кг/м3). Перемножив найденный объем с удельным весом материала получаете массу материала для этой плоскости.

Чтобы стало понятнее, приведем пример. Посчитаем сколько весить будет стена из профилированного соснового бруса 150*150 мм, с обшивкой из липовой вагонки толщиной 14 мм, обрешетка из соснового бруска 50*20 мм. Стена длиной 4 м и высотой 2,8 м.

Удельный вес закупленного соснового бруса (может быть разным) 570 кг/м3, вагонки 530 кг/м3, бруска 510 кг/м3.

Пример расчета нагрузки стены

Площадь стены: 4 м * 2,8 м = 11,2 м2.

Объем бруса в стене будет 11,2 м2 * 0,15 м (толщина бруса) = 1,68 м3.

Умножив объем на удельный вес бруса, получим массу стены: 1,68 м3 * 570 кг/м3 = 957,6 кг.

Теперь находим объем вагонки на стене: 11,2 м2 * 0,014 м (толщина вагонки) = 0,16 м3.

Сколько весит вагонка узнаем, умножив ее удельный вес на объем: 0,16 м3 * 530 кг/м3 = 84,6 кг.

Количество обрешетки считают по-другому: определяем сколько планок прибивается. Мы будем прибивать обрешетку вдоль с шагом 60 см. Получится 5 планок длиной 4 м. Погонных метров всего будет 20. Теперь находим объем: 20 м.п. * 0,05 м * 0,02 м = 0,02 м3.

Предлагаем ознакомиться: Как крепить вагонку в бане: близкое знакомство с технологией работ

Теперь находим массу обрешетки: 0,02 м3 * 510 кг/м3 = 10,2 кг.

Теперь находим массу всех материалов для стены: 957,6 кг 84,6 кг 10,2 кг = 1052,4 кг.

Думаем, принцип понятен. Но считать так каждую стену долго. Дальше можно сделать проще: определить, сколько весит один квадратный метр стены, затем найти площадь всех стен, имеющих такую же отделку и получить общую их массу.

Мы рассчитали, что масса стены площадью 11,2 м2 будет 1052,4 кг. Получается, что один квадрат весит 1052,4 кг / 11,2 м2 = 93,96 кг/м2. Теперь посчитав, площадь всех стен с такой отделкой, можем найти их общую массу. Пусть общая их площадь 42 м2. Тогда весить они будут 42 м2 * 93,96 кг/м2 = 3946,32 кг.

По такой методике находите массу всех перечисленных элементов. Если они имеют сложную геометрию, разбиваете их на простые фигуры и так определяете площадь. С остальным проблем быть не должно.

Кроме стройматериалов на фундамент будет давить вся обстановка в доме: мебель, техника, люди и т.д. Считать все это очень уж долго, так что при планировании принимают, что на один квадратный метр площади полезная нагрузка составляет 180 кг/м2. Чтобы узнать общую полезную нагрузку дома, его площадь (всех этажей) умножаете на эту цифру.

В общую нагрузку от дома необходимо добавить нагрузку от всех предметов интерьера, техники и т.д.

Снеговая нагрузка

В большинстве регионов необходимо еще учитывать нагрузки на фундамент от снега. Снеговые нагрузки определены по регионам (смотрите фото), их значения приведены в таблице.

Снеговые нагрузки по России (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Но так как кровли разные, а них скапливается разное количество снега. Потому в зависимости от угла ската применяются коэффициенты:

- угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1 (снеговая нагрузка берется из таблицы без изменений);

- угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0 — снеговая нагрузка не учитывается.

Во всех остальных случаях (угол наклона кровли от 25° до 60°) значения выбирают от 0 до 1 (строят график и по нему определяют коэффициент).

Как рассчитать снеговую нагрузку на кровлю? Вы нашил свой регион, знаете среднюю нагрузку на квадрат кровли, определили коэффициент. Теперь необходимо общую площадь кровли умножить на все эти цифры.

Снеговые нагрузки по Украине (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пример: пусть снеговая нагрузка в регионе 180 кг/м2, общая площадь кровли 65 м2, коэффициент учета угла ската кровли 0,82 (угол наклона около 30°). Находим снеговую нагрузку: 65 м2 * 180 кг/м2 * 0,82 = 9594 кг.

Эту нагрузку необходимо будет добавить к массе дома и его полезной нагрузке.

Чтобы быть уверенным в точном анализе типа грунта и правильности выбора фундамента дома из бруса, лучше всего заказать проведение инженерно-геологических изысканий в специализированной фирме. Её специалисты смогут сделать правильное заключение о несущей способности грунта, его склонности к вспучиванию и других характеристиках. После исследования они выдадут письменное заключение с рекомендацией относительно подходящего основания.

Чтобы сэкономить средства можно провести исследование самостоятельно. Для этого нужно:

- пробурить на участке несколько скважин (минимум 4 – по одной на каждом углу будущего дома);

- во время бурения замерять слой плодородной почвы, который будет сниматься перед рытьём траншеи;

- взять образцы грунта с каждых 30 см скважины;

- измельчить до однородной фракции каждый образец;

- залить водой, перемешать и дать отстояться;

- песок быстро осядет на дно, а глина остаётся в виде суспензии несколько часов.

Зная объем образца, разведенного в воде, можно более-менее точно определить процентное соотношение разных видов почв (о них чуть ниже).

Ещё один способ визуальной оценки грунта – скатать из него ладонями колбасками. Если преобладает песок, колбаски будут рассыпаться. А если много глинистых пород, колбаски будут эластичными, а после высыхания – очень твёрдыми. Илистые почвы скатываются в колбаски, но очень хрупкие после высыхания.

Преобладание глинистых пород говорит о том, что зимой грунт будет вспучиваться и оседать весной. В Московской области преобладают именно глинистые почвы и суглинки, что нужно учитывать при выборе глубины и ширины фундамента, особенно при возведении двухэтажного дома (из бруса, пеноблоков или кирпича – не суть важно).